传教士与中国教育

陈远按:这几天实在太忙,没能顾得上更新,向大家说声道歉。但我不会放弃在这里与大家交流,我也希望大家多留言与我互动,相对于我单向度的推送文章,我其实更喜欢和大家交流,相互碰撞,才有思想的火花。今天的文章是我前几天在第四节伯格理精神研讨会上的发言,发到这里,请大家指正,以下是演讲正文。

我在第四届伯格理精神研讨会上的发言

传教士与中国教育

陈远

感谢浩武老师。

时间过得真快,仿佛是一转眼,伯格理论坛已经开始四年了。记得最早的时候,还是在浩武老师召集的饭局上,听他说到石门坎和伯格理。那时候,石门坎基金会还没有成立,伯格理论坛也还没有开始。作为一个浩武老师的追随者,我见证了浩武老师筚路蓝缕的艰辛,所以今天站在这里,真是有特别的感慨,一件事,从无到有,真是不容易。

接下来我要讲的题目是传教士和中国教育,之所以拿浩武老师和石门坎作引子,不仅仅是因为我们今天的论坛是因为石门坎和浩武老师而有,更是因为,传教士和中国教育的关系,教会教育在中国的历程,也恰如浩武老师创办石门坎一样,一样经历了从无到有的历程,一样充满了格外的艰辛。

我们知道,传教士来华,是16世纪宗教改革后天主教在西欧北美式微的结果,为了扩张势力,天主教才建立了耶稣会作为传教组织,但是由于西方新教的势力强大,耶稣会的传教士才转战东方。

毋庸讳言,传教士来到中国,首要目的就是传教。

过去由于意识形态的缘故,研究教会教育的学者对此要么避而不谈,要么对此夸大其词。避而不谈是担心让所谓的“文化侵略”削弱了教会教育的客观成就,夸大其词则更是别有用心,视教会教育的伟大成果为无物,宁要社会主义的草,不要资本主义的苗,仿佛一旦扣上“文化侵略”的帽子,教会教会的光辉成果和影响就会一扫而空。直到最近几年,由于一些学者的努力,社会上才得以对教会教育有一个相对客观的评价。去年香港卫视有一部纪录片《传教士》,篇幅虽然不大,但是能让社会上对传教士这个群里有个大致的了解,里面提到伯格理和司徒雷登,还分别采访了浩武老师和我。

实际上,从自利玛窦1582年来华到1773年耶稣会被解散的近两个世纪中,传教士一直影响甚微。

最初他们企图走上层路线,但是并没有什么效果,传教士群体的总人数也不多,两百多年,来到中国的传教士不到五百人。人数虽然少,但其中有不少杰出人物,正是他们,把最早的西方现代文明带进了中国。

传教士真正在中国发生影响,我以为是在20世纪初叶,也就是从伯格理到司徒雷登。

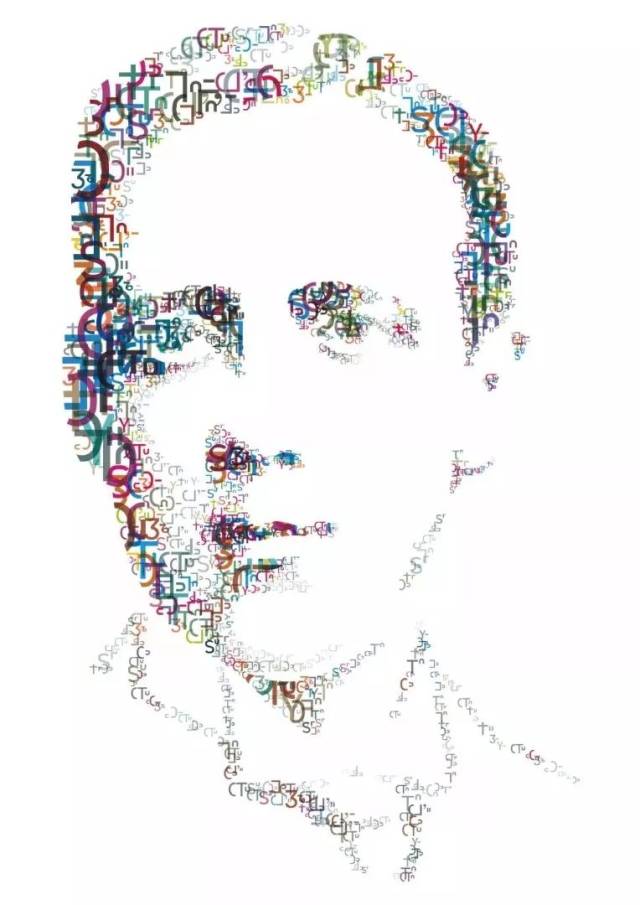

伯格理

这个阶段,传教士这个群体,也发生了很大的变化,从过去一开始走不通的上层路线,改为从下层寻找突破。

但是在20世纪初叶,传教士的事业依然非常艰难,我们知道,那时候,由于客观上的文化冲突以及中国的各地的状况不同,经常发生教案,而传教士的手段,也相对简单,常常是以为不能解决温饱问题的中国教徒提供衣食作为换取他们信奉上帝的条件。即使是这样,在中国的大部分地区,传教士依然影响甚微。这其中,伯格理算是个例外,或许和苗疆特殊的情况有关,在那里,中国固有文化的抵触力没有那么大。而以我在做燕京大学的研究中的统计为例,在燕京大学成立之前,和伯格理同时代的传教士们有的一年只能召到一两位信众,有的甚至一位信众也召不到。

在这样的情况下,他们开始改变传教的手段,希望通过教育的方式,一方面唤醒人们的心智,一方面输送他们的信仰。尽管这一转变在传教士内部存在争议,最后还是主张通过开展教育来传教的开明派人士站了上风。在院校调整之前曾经在中国存在过的18所教会大学,就是这些开明派传教士送给中国的成果。历史证明,他们都曾经一度与世界一流大学比肩的大学。如果没有被中断,中国现在的教育局面可能是另外一种情况。传教士的这种转变,如今想起来,也颇具深意,那就是越文明、越开放越包容的文化,就越不怕开启人们的心智,也不怕人们自由的思考,越是野蛮、越是封闭越是排他的文化,则就相反。拿司徒雷登来说,他创办燕京大学,开宗明是为了传播基督教,但是他并不强迫燕大的学生们新教,而且本着信教自由的态度。事实上,传教士到了司徒雷登这一代人,他们所主导的教会教育也发生了质的改变,就过去的教育为传教服务,到越来越回归教育的本质。但恰恰是这样,这些教会学校一方面在学术上取得了非常大的成就,一方面,又使得基督教文化在中国的知识分子阶层开始变得深入人心。